LAS HORMIGAS (Un relato cuestionable).

A media tarde, como de costumbre, él regresa. Una vuelta a la llave y está ya en casa. Su mujer lee sentada en el sofá con los pies desnudos encima del cristal de la pequeña mesa del salón. Él saluda como si de un ritual se tratase, deja la mochila negra sobre el tapizado verde de un sillón que mira fijamente al gemelo que tiene al otro lado. Él, para no olvidar la rutina diaria, pasa a la ducha. Ella se levanta y entra en la habitación, se desnuda y se tumba en la cama; pocos minutos de espera y él aparece con un cuerpo húmedo por el que resbalan gotitas de agua que no ha podido secar la rápida toalla. Él se acuesta bocarriba, ella comienza a acariciar suavemente la piel del que ya, para repetir el ceremonial de siempre, ha cerrado los ojos. Ella, fría como la mano que se extiende hacia el suelo bajo la mirada de la mesita derecha, coge el asa de la plancha enchufada y con el depósito vacío de agua. Sin dudarlo, como necesidad que esperaba su momento, lleva la plancha roja de calor colocándola entre las piernas del que yace con los ojos cerrados, presiona con fuerza sobre el pubis. Él no reacciona, el dolor intenso del fuego le ha robado la consciencia y no sabemos si la vida también. Ella continua y, como quien plancha una toalla rugosa, sube por el abdomen, alisa los pliegues del pecho, del cuello, quema la boca, los ojos y descansa en la frente. Pequeños trozos de piel se pegan en la superficie lisa y metálica. Un olor a crematorio se extiende por la habitación, un espectáculo infernal, dantesco, de un cuerpo rosado casi sin piel, desollado. Ella sin asombro, satisfecha por el deber cumplido, camina desnuda hacia la cocina para eliminar de la plancha los restos de una epidermis quemada.

Ella, con la cabeza apoyada en el respaldo del sillón tapizado de verde, duerme y su mano derecha presiona con fuerza el brazo del sillón. Se despierta y, con una sonrisa irónica, con una tranquilidad asombrosa, dice para sí: ¡qué sueños tengo, Dios mío! Y, antes de que se disipen las nieblas e imágenes oníricas, quiere recordar con detalle la película recién estrenada en su pequeña siesta. Así fijará la representación en su memoria. La verdad es que había dormido profundamente como consecuencia de la hora y media de planchado con camisas arrugadas, pantalones, toallas granulosas, sábanas con gigantes rosas para llevar la primavera a la cama… Y recuerda, es decir, pasa de nuevo por el corazón, el sueño:

A media tarde, como de costumbre, él regresa. Una vuelta a la llave y está ya en casa. Su mujer lee sentada en el sofá con los pies desnudos encima del cristal de la pequeña mesa del salón. Él saluda como si de un ritual se tratase, deja la mochila negra sobre el tapizado verde de un sillón que mira fijamente al gemelo que tiene al otro lado. Él, para no olvidar la rutina diaria, pasa a la ducha. Ella se levanta y entra en la habitación, se desnuda y se tumba en la cama; pocos minutos de espera y él aparece con un cuerpo húmedo por el que resbalan gotitas de agua que no ha podido secar la rápida toalla. Él se acuesta bocarriba, ella comienza a acariciar suavemente la piel del que ya, para repetir el ceremonial de siempre, ha cerrado los ojos. Ella, fría como la mano que se extiende hacia el suelo bajo la mirada de la mesita derecha, coge el asa de la plancha enchufada y con el depósito vacío de agua. Sin dudarlo, como necesidad que esperaba su momento, lleva la plancha roja de calor colocándola entre las piernas del que yace con los ojos cerrados, presiona con fuerza sobre el pubis. Él no reacciona, el dolor intenso del fuego le ha robado la consciencia y no sabemos si la vida también. Ella continua y, como quien plancha una toalla rugosa, sube por el abdomen, alisa los pliegues del pecho, del cuello, quema la boca, los ojos y descansa en la frente. Pequeños trozos de piel se pegan en la superficie lisa y metálica. Un olor a crematorio se extiende por la habitación, un espectáculo infernal, dantesco, de un cuerpo rosado casi sin piel, desollado. Ella sin asombro, satisfecha por el deber cumplido, camina desnuda hacia la cocina para eliminar de la plancha los restos de una epidermis quemada.

Se levanta, mira la estantería repleta de libros y se decide por un ensayo de la francesa Simone de Beauvoir. Aún desconoce si ese sueño ha sido fruto de su coraza o del corazón, porque no es lo mismo protegerse que sufrir. No tendrá mucho tiempo para leer, pues, dada la hora de media tarde, él, puntual donde los haya, no tardará en aparecer. Así es.

A media tarde, como de costumbre, él regresa. Una vuelta a la llave y ya está en casa. Su mujer lee sentada en el sofá con los pies desnudos encima del cristal de la pequeña mesa del salón. Él saluda como si de un ritual se tratase, deja la mochila negra sobre el tapizado verde de un sillón que mira fijamente al gemelo que tiene al otro lado. Él, para no olvidar la rutina diaria, pasa a la ducha. Ella se levanta y entra en la habitación, se desnuda y se tumba en la cama; pocos minutos de espera y él aparece con un cuerpo húmedo por el que resbalan gotitas de agua que no ha podido secar la rápida toalla. Él se acuesta bocarriba, ella comienza a acariciar suavemente la piel del que ya, para repetir el ceremonial de siempre, ha cerrado los ojos. Ella, fría como la mano que se extiende hacia el suelo bajo la mirada de la mesita derecha, coge el asa de la plancha enchufada y con el depósito vacío de agua. Sin dudarlo, como necesidad que esperaba su momento, lleva la plancha roja de calor colocándola entre las piernas del que yace con los ojos cerrados, presiona con fuerza sobre el pubis. Él no reacciona, el dolor intenso del fuego le ha robado la consciencia y no sabemos si la vida también. Ella continua y, como quien plancha una toalla rugosa, sube por el abdomen, alisa los pliegues del pecho, del cuello, quema la boca, los ojos y descansa en la frente. Pequeños trozos de piel se pegan en la superficie lisa y metálica. Un olor a crematorio se extiende por la habitación, un espectáculo infernal, dantesco, de un cuerpo rosado casi sin piel, desollado. Ella sin asombro, satisfecha por el deber cumplido, camina desnuda hacia la cocina para eliminar de la plancha los restos de una epidermis quemada.

El comisario y sus dos ayudantes hacen fotos del que sigue bocarriba en la cama. El olor es insoportable, la imagen aterradora. El jefe de los tres sale hacia el salón. Ella permanece sentada en el sofá.

-Señora, ha tardado usted muy poco en dar el aviso. Tendrá una explicación convincente, digo yo…

-Claro que tengo una explicación, pero no para ustedes.

El coche apenas puede avanzar, la manifestación de mujeres con pancartas, mujeres con el pecho descubierto, mujeres con la cara pintada… dificultan el paso de los vehículos y más cuando el coche es de la policía con una mujer en el asiento de atrás. Yo he cumplido, compañeras…, susurra la que mira la calle a través del cristal de la puerta trasera.

La pequeña habitación maloliente tiene una ventana alta con seis barrotes en forma de cruz griega. Una hilera de hormigas, con paso marcial, sube por la pared que en su día fue blanca y llegan hasta la cruz para después descender y llegar hasta el suelo. Allí está su casa, su túnel, su refugio de invierno. Ella, con la cara entre sus manos, mira durante horas, todos los días, el caminar airoso de las hormigas. Tan fuerte es su deseo que, una mañana de luz, su cuerpo disminuye, se empequeñece como en una metamorfosis kafkiana. Se hace tan diminuta que puede unirse a las del paso marcial. Escala, llega a la cruz, palpa los barrotes, desciende… En el suelo se despide de las hormigas. Ha crecido, no puede entrar en el túnel sin luz que le ofrecen sus laboriosas amigas. No importa, ella tiene delante, allá en el horizonte, un arcoíris de muchos colores.

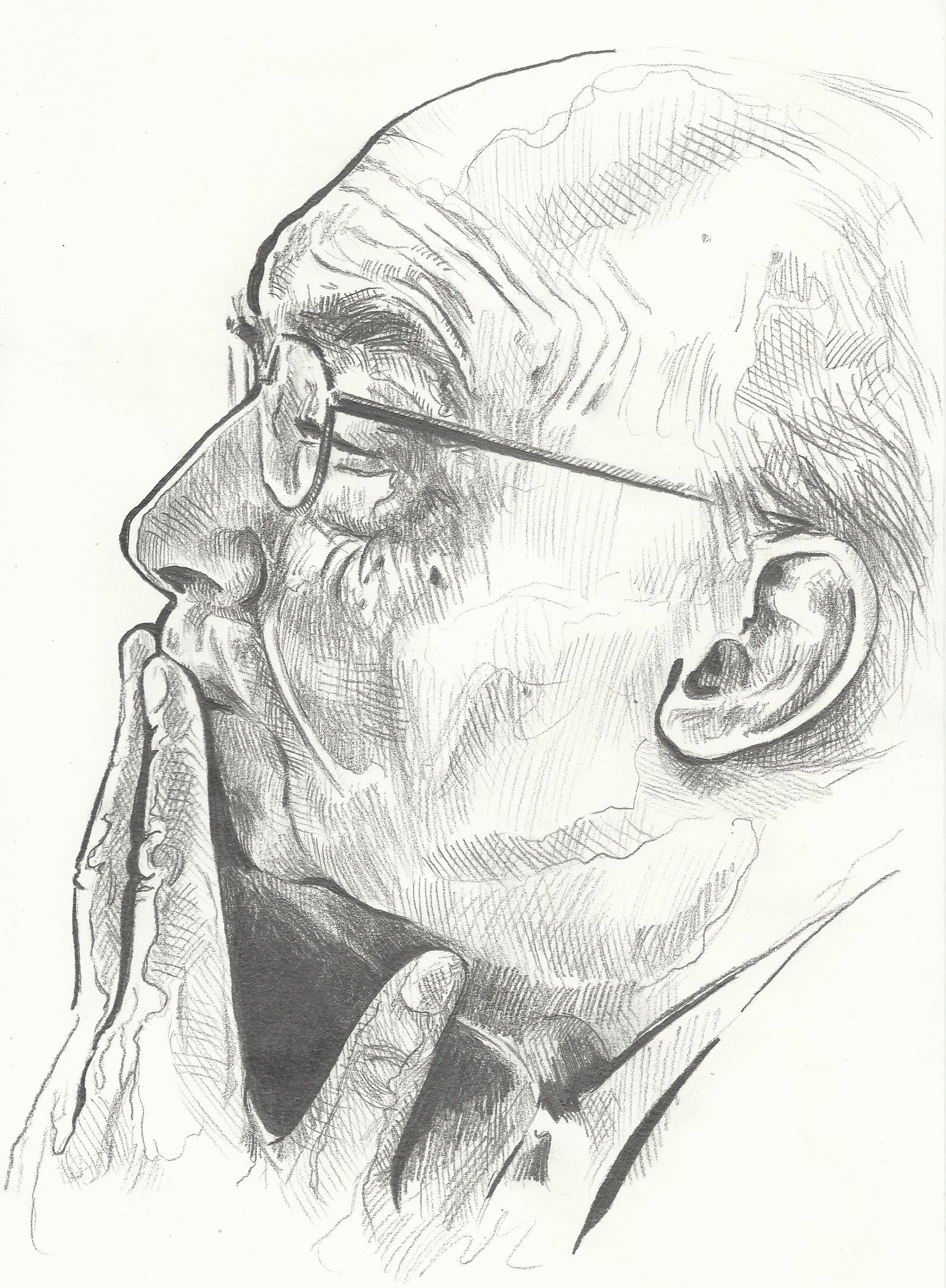

Ubaldo Fernández.

19 de julio 2021.