Fragmentos del cuento «Últimas palabras»

[…]

-La encina, esta encina, en su fruto, llevará mi nombre, aunque sólo la inicial. Es el sello de nuestro pacto, tú afirmación y mis palabras. Cuando tengas nietos, recuerda, serán los hijos de tus nietos los últimos en ver la señal, mi señal, en el fruto de esta encina, testigo de nuestro encuentro. Me llamo María.

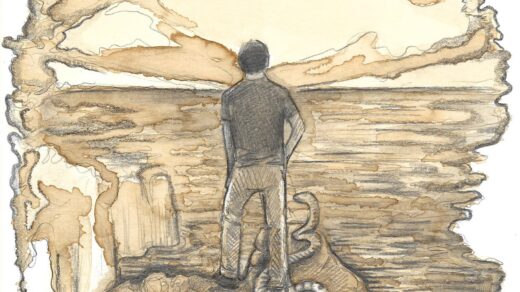

La encina y la paredes derrumbadas empiezan a tomar prestadas las luces de la noche, más débiles que las anteriores, y el brillo claro, más apagado, de la luna llena. Gabriel, paralizado, no acierta a volver en sí, a su normalidad y, entre la duda del sueño y la realidad, se empeña en razonar sobre lo ocurrido. No puede ser, piensa para sí, pero tampoco estoy dormido…, lo mismo me estoy volviendo loco, porque no es buena la tierra que echa abajo las paredes, el trabajo de todo un día. Esta tierra está maldita, quién sabe la clase de gente que habrá pisado estos montes. Y, ahora, ¿qué les cuento yo a los otros? No me van a creer. Bueno, pues si no me creen, que vean cómo caen las tapias, porque no creo que esa mujer vuelva a aparecer. Ha dicho lo que tenía que de decir. […]

Llegará el momento en que haga un alto y con la mirada hacia atrás pediré prestada la balanza a la diosa de la justicia. En cada uno de los platillos dejaré caer la actuación de mi larga vida: en uno los actos felices, en el otro las desgracias y mis ojos muy atentos me hablarán del platillo colmado de experiencia que hace desequilibrar la aguja de la balanza. Y, llegado ese instante, no me gustaría que visitase mi memoria Abderramán III, emir y califa de Córdoba del siglo X, que en su testamento, contando en su haber más de ocho décadas de días entre los suyos, quiso saber cuánto tiempo había permanecido la felicidad junto a él. Forzó su memoria muchos años atrás, fue caminando, paso a paso, por la vereda de su rumbo vital, supo que había sido amado por sus amigos y temido por sus enemigos, lo había tenido todo, pero, cuando quiso jugar con los números para la cuenta de días felices, sólo sumó catorce, otros dicen que siete, pero es igual, pocos son en cualquiera de los casos. […]

Realmente lleva razón la criatura. Atanasio es piel translúcida que nos muestra un hueso descalcificado, sus ojos, muy pequeños, se esconden como lucecitas próximas a extinguirse, en unas profundas cuevas. La sonrisa inmutable es tan ambigua que no sabemos si es simpatía hacia nosotros o ironía hacia él mismo. Toda la vida pensando en las desgracias futuras para que no sucedan, anhelando la realización de sus sueños para ver con decepción que no llegan a existir y, para colmo, sucede lo que no has pensado, lo que menos esperas. La incertidumbre una y otra vez, la maldición que traemos con el nacimiento. Todo esto pasa y vuelve a pasar sobre la mente de Atanasio, de ahí esa enigmática sonrisa.

-Mamá, ese señor tan arrugado tiene un hilo, no, dos, verde y blanco. Se están separando los dos hilos. ¡Cómo brillan! Pero… ¿es que no lo ves, mamá?

-No, hijo, yo no veo nada. ¡Qué imaginación tienes!

-¿Cómo que no lo ves? ¿Tampoco ves esas tijeras? ¡Cómo brillan también! Una mano blanca las está abriendo, ha cortado el hilo verde y ahora también el blanco. Mira, mamá, mira. Nada, ya no puedes ver nada. Todo ha desaparecido, pero era real. Te juro que era real.

-Vale, vale, como tú quieras. Vamos a casa, meriendas y haces los deberes. […]